Les astuces pour réussir l’ancrage mural en pierre sans erreur

Poser des éléments sur un mur en pierre peut représenter un véritable défi. Qu'il s'agisse de fixer une étagère, un cadre ou même un support télé, l'ancrage mural demande une…

Les théories fascinantes à connaître sur le scan One Piece

L'univers de One Piece n'a rien d'un simple terrain de jeu pour les amateurs de manga : c'est un labyrinthe rempli de secrets, de fausses pistes et de révélations à…

Matériaux pour habitat : bien choisir pour cuisine, salle de bain, façade et escalier

La rénovation de l'habitat est un vaste chantier qui requiert une attention particulière sur le choix des matériaux, essentiels pour garantir à la fois esthétique et durabilité. Que ce soit…

Ouvrir un compte pro au Crédit Agricole Lorraine en toute simplicité

Ouvrir un compte professionnel ne relève ni de la prouesse ni du parcours du combattant, à condition de s'y prendre avec méthode et de savoir où poser ses valises. Le…

Combien de temps peut-on bénéficier de l’éco-PTZ au maximum ?

Oubliez les idées reçues sur la simplicité des démarches bancaires : l'éco-PTZ, ce fameux prêt à taux zéro dédié à la rénovation énergétique, s'adresse bel et bien aux propriétaires de…

Amplifier le son de votre platine vinyle facilement chez vous

Oubliez les modes et les playlists sans âme : le vrai frisson musical, c'est celui qu'offre une platine vinyle bien réglée, installée chez soi, prête à faire vibrer chaque note.…

Des idées d’activités manuelles pour fabriquer des lutins de Noël en papier

La neige n'a pas besoin de tomber pour que l'hiver s'installe dans les esprits. Quand les jours raccourcissent et que les guirlandes s'allument, l'envie de fabriquer, de construire, de créer…

Trouver l’imprimante thermique idéale pour votre entreprise

L'imprimante thermique ne se contente pas de sortir des étiquettes à la chaîne. Elle trace la voie d'une gestion fluide, rapide et fiable pour l'entreprise qui veut avancer sans accroc.…

Quels combustibles choisir pour un chauffage efficace chez vous

L'hiver ne négocie jamais. Quand le thermomètre s'effondre, la question du chauffage s'impose, nette, sans détour. Choisir le bon combustible n'a rien d'anodin : il s'agit de confort, bien sûr,…

Tissu non irritant : comment choisir pour ne pas que cela gratte ?

La laine mérinos, réputée douce, déclenche pourtant des démangeaisons chez certaines personnes, en dépit de fibres ultrafines. Les textiles labellisés « hypoallergéniques » ne garantissent pas l'absence totale de réactions…

Investir dans un monte-escalier sur mesure : les points clés à analyser

Les statistiques sont têtues : chaque année, des milliers de personnes voient leur quotidien bouleversé par la difficulté à monter ou descendre un escalier. Face à cette réalité, le monte-escalier…

Obtenir l’ESTA facilement : guide pratique pour faire sa demande

Une formalité qui contourne le casse-tête du visa pour entrer aux États-Unis : l'ESTA s'impose désormais comme le sésame incontournable pour tous ceux qui rêvent de fouler le sol américain…

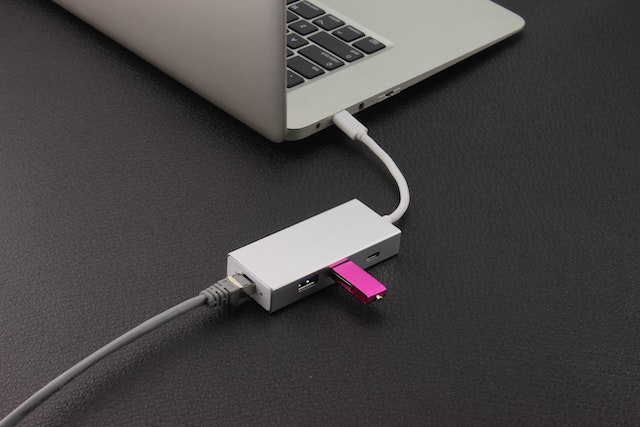

Comment obtenir facilement sa clé usb personnalisée étape par étape

C'est un fait : des dizaines de personnes rêvent de commander leur clé usb personnalisée en ligne, mais hésitent, bloquées par un flot de questions ou la peur de tomber…

Streetwear : pourquoi ce nom pour ce style de vêtement ?

Des vêtements griffés qui ne sortent ni des salons dorés ni des chaînes de prêt-à-porter. À la racine du streetwear, on croise des créateurs urbains, inspirés par la scène skate,…

Adopter un look vintage avec style et authenticité

Porter du vintage n'a jamais été un simple retour en arrière. C'est un jeu d'équilibre : une touche d'hier, un soupçon d'aujourd'hui, et, surtout, une manière d'affirmer sa différence sans…

Aménagez un espace de travail efficace grâce à un bureau adapté

Un chiffre brut, sans fard : un salarié sur deux se plaint d'un espace de travail mal conçu. C'est plus qu'un simple inconfort, c'est un frein quotidien à l'efficacité et…

Consulter un avocat dès le début protège votre divorce

Un chiffre glacial : chaque année, des milliers de couples s'enfoncent dans la spirale du divorce sans soutien juridique dès le départ. La suite, on la connaît : tensions qui…

Les meilleures banques mobiles à choisir en ce moment

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les banques mobiles ont profondément transformé la façon dont nous gérons notre argent. Plus rapides, plus souples, elles rendent les services bancaires accessibles du bout…

Les bonnes raisons d’adopter la culotte menstruelle au quotidien

Pas besoin d'être statisticien pour remarquer le virage que prennent de plus en plus de consommatrices : la culotte menstruelle s'impose, sans bruit mais avec détermination, dans le tiroir à…

Obtenir un visa Schengen : les étapes administratives à suivre

Vingt-six pays, un même sésame pour franchir les frontières : le visa Schengen ouvre la porte d'une Europe unifiée, mais le parcours administratif reste, lui, bien balisé. Avant de boucler…

Activités en famille incontournables pour profiter des vacances d’hiver

Les vacances ne sont pas qu'un simple passage sur le calendrier scolaire : c'est une chance, une parenthèse où la famille se retrouve enfin sans l'urgence du quotidien. L'hiver, lui,…

Bien choisir ses produits anti-punaise de lit : conseils et astuces utiles

Les punaises de lit n'attendent pas la nuit pour semer l'inquiétude. Face à ce fléau, la palette de produits anti-punaise de lit s'élargit chaque année. Naviguer parmi ces solutions requiert…

Réduire l’empreinte écologique avec des solutions de nettoyage innovantes

Les chiffres ne mentent pas : chaque année, des tonnes de produits ménagers finissent dans nos eaux, nos sols, notre air. Face à ce constat sans équivoque, difficile d'ignorer l'urgence…

Réussir la vente de votre propriété sans passer par une agence

Écarter l'intermédiaire et vendre sa maison sans passer par une agence : voilà un choix qui séduit de plus en plus de propriétaires. Entre la maîtrise complète de chaque étape…

Vivre l’aventure unique d’une croisière en Arctique

Chiffres et repères géographiques sont parfois plus saisissants que tous les récits d'explorateurs. L'Arctique, cet immense territoire du Nord, rassemble des destinations qui défient l'imagination. Des glaciers du Groenland aux…

Deux monuments européens à voir absolument lors de votre voyage

Oubliez les images de cartes postales figées et les listes de « must-see » rabâchées. Deux monuments européens sortent du lot, véritables jalons d'histoire et d'architecture qui ne laissent personne…

Gagner de l’argent avec un terrain : stratégies efficaces à connaître !

273 000 hectares. C'est la surface de terrains non bâtis qui changent de mains chaque année en France, selon la FNSafer. Parmi eux, une minorité seulement propulse leur valeur, passant…

Les meilleurs conseils pour bien choisir sa croisière

Réserver une croisière ne relève pas d'un simple coup de fil ou d'un clic rapide. Entre les offres alléchantes et la promesse de l'évasion parfaite, il y a un vrai…

Se débarrasser efficacement des punaises de lit chez soi

Une traînée de taches sombres sur la housse du matelas, quelques points rouges sur le drap, et sous le sommier, des carcasses minuscules. Inutile de chercher une explication rassurante :…

Lampes de chevet vintage : quand l’ancien illumine votre chambre

Oubliez le diktat du tout-neuf : la vraie singularité s'invite quand l'ancien s'infiltre, doucement mais sûrement, jusque dans la lumière de la chambre. Les lampes de chevet vintage ne sont…

Méthode de calcul du taux horaire de l’artisan pour des travaux de toiture

En 2025, l'écart de facturation entre deux artisans couvreurs pour une prestation identique peut dépasser 40 %, même au sein d'une même région. Les plateformes de devis en ligne affichent…

Pourquoi choisir les chaudières à granulés pour un chauffage écologique

Face à la montée des exigences écologiques, une évidence s'impose : le chauffage ne se pense plus uniquement en termes de chaleur, mais aussi d'impact sur la planète. Les chaudières…

Pourquoi la draisienne séduit autant les enfants aujourd’hui

En quelques années seulement, la draisienne est devenue un réel outil de mobilité pour les enfants. C'est un outil indispensable pour l'apprentissage de l'équilibre pour les enfants à la maison,…

La croisière en Méditerranée, l’astuce voyage pour des vacances rêvées

Impossible de saisir la Méditerranée d'un seul regard. Elle déborde de rivages éclatants, de ports animés, de cités dont les murs racontent mille histoires. S'offrir une croisière sur ses eaux,…

Tradition : importance et héritage pour notre société contemporaine

Un calendrier qui porte encore l'empreinte de la religion dans un pays laïque, voilà une anomalie qui ne surprend même plus. En France, une loi de 1905 encadre toujours la…

Rencontres pour mères célibataires : conseils et astuces efficaces

Les chiffres ne mentent pas : pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants, la route vers une vie sentimentale épanouie ressemble à un parcours d'obstacles. Certains réseaux sociaux verrouillent…

Clôture de jardin : une touche élégante pour plus d’intimité

Sous le ciel infini, votre jardin s'épanouit, paisible écrin de nature. Cependant, la quête de l'harmonie paysagère ne se limite pas à un simple assemblage végétal. Derrière chaque haie, au…

Les modèles Nissan à privilégier selon vos besoins

2022 s'annonce comme un carrefour décisif pour Nissan. Avec l'arrivée du nouveau Qashqai, du X-Trail, du Pathfinder et de la Z, la marque multiplie les offensives. Mais une silhouette prend…

Divorce à Marseille : les étapes accompagnées par un avocat spécialisé

Sur les rives de la Méditerranée, la ville de Marseille abrite un grand nombre d'avocats spécialisés en droit familial. Parmi les affaires qu'ils traitent, le divorce est sans doute l'une…

Réussir son investissement immobilier sur la Côte Bleue : conseils et stratégies

Il y a des territoires qui ne laissent pas indifférent. La Côte Bleue, accrochée entre la mer et les pinèdes, fait partie de ces endroits où l'on comprend vite pourquoi…

Ce qui change dans la densité osseuse en vieillissant

La densité osseuse ne se contente pas de refléter un chiffre sur un rapport médical : elle raconte l'histoire, silencieuse mais tenace, de nos os qui nous portent chaque jour.…

Ventre femme : look adapté pour dissimuler un peu de ventre et rester stylée

Porter une taille haute ne garantit pas systématiquement une silhouette affinée. Certaines étoffes moulantes accentuent ce qu'elles promettent d'atténuer. L'encolure d'un vêtement, souvent négligée, modifie l'équilibre général d'une tenue.Des détails,…

Gagnez du temps avec les meilleurs parkings des aéroports de Lyon et Marseille

Le stress du parking ne devrait jamais être le premier souvenir d'un voyage. Pourtant, à Lyon St-Exupéry comme à Marseille, poser sa voiture sans perdre patience relève parfois du sport…

Trouvez facilement les pièces auto idéales grâce à Winparts

Oubliez la chasse au trésor interminable pour dénicher la bonne pièce auto : certains savent où chercher, et d'autres savent à qui faire confiance. Chez cnblog.org, on a décidé de…

Les meilleures écoles pour se former aux métiers de l’environnement

Les récentes statistiques du marché du recrutement révèlent un accroissement des offres dans le secteur de l'environnement. Désormais incontournable, le secteur attire de nos jours de nombreux étudiants ou travailleurs…

Choisir le meilleur mobilier de bureau professionnel pour améliorer la productivité

Un open space mal agencé peut transformer la meilleure équipe en une armée de dos voûtés et de mines fatiguées. Pourtant, réinventer l'espace de travail, ce n'est pas céder à…

Mettre fin au calcaire dans l’eau du robinet simplement

Un chiffre : 80% des foyers français sont confrontés à une eau dure, saturée en calcaire. Cela ne fait pas les gros titres, mais les dégâts sont bien réels :…

Pourquoi la fibre de verre s’impose pour une piscine durable

Interdire la piscine en fibre de verre ? L'idée paraît saugrenue tant ce matériau a gagné du terrain ces dernières années, éclipsant ses concurrents sur le marché des bassins privés.…

Les événements incontournables qu’une agence événementielle à Montréal peut organiser

Un chiffre froid : chaque année, des centaines d'événements professionnels et culturels battent leur plein à Montréal, transformant la ville en véritable laboratoire d'expériences. Derrière ces rendez-vous marquants, des agences…

Offrez-vous une expérience unique à bord d’un yacht de luxe confortable

Statistiquement, rares sont ceux qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau. Mais pourquoi rester spectateur, alors que l'accès à des yachts dernier cri, où chaque détail respire le…